古代丝绸之路始于中国的西汉。公元前139年和公元前119年,西汉张骞两次出使西域。虽然出使目的是寻求盟友,共同抗击匈奴在西域的扩张,但实际上张骞的出使带回了关于西域地区的地理和人文知识,与西域,甚至费尔干盆地的中亚地区建立起了经济和文化交流关系。后来,这种通商和文化交流关系扩展到西亚和地中海沿岸的欧洲地区。

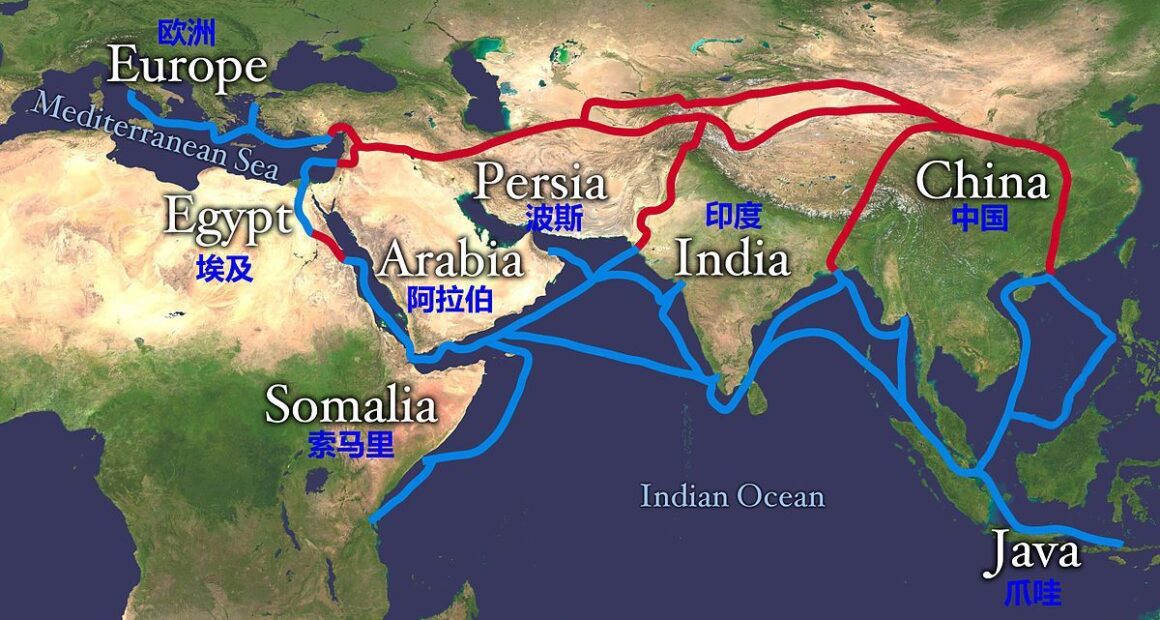

中国的丝绸织品,从长安往西,经河西走廊和新疆地区,运到伊朗高原和西亚两河流域,再转运到古罗马帝国。史学家司马迁称张骞的西域之行为“凿空”,意思是“开通大道”。直到19世纪70年代,德国地理学家李希霍芬首次使用“丝绸之路”描述这条贯通欧亚的商贸大道。从此这个词逐渐被学术界和公众广泛接受,使用至今。

古代丝绸之路源起于远距离贸易。由于商人及其交易活动的需要,丝绸之路沿线兴起了多个绿洲和河谷城镇,它们为远距离行程中的商队及其驮蓄与其他旅行者提供食宿、买卖和其他便利服务,这些市镇逐渐发展成为贸易市场。在作为交易市场的同时,这些商道驿站也逐渐成长为重要的理念和思想交流的文化中心。商人、信徒和其他行者连同他们的骆驼、马匹来到这些市镇做买卖,并歇脚休整,为下一段路程获得给养。

在人烟稀少、资源奇缺的沙漠戈壁和葱岭雪山群中行走多日后,绿洲和谷地成为长途跋涉后的商旅们急需的歇脚点。歇息期间,他们相互认识,交易货物,交流语言、技术、习俗和理念。久而久之,古丝路沿线发展出了诸城镇,比如西安、布哈拉、吉达、威尼斯等发展成为十分重要的文化都城和名副其实的丝路驿站。它们是丝绸之路繁荣的商贸往来和频密的文化交流的见证,巴基斯坦塔克西拉就是其中之一。